Esta historia comienza con una palabra que ha adquirido una dimensión mágica: ¡Iluminación! o, lo que es lo mismo: Ilustración. Este término ha venido a representar la ruptura total de la razón occidental con cualquier forma de pensamiento mágico, pero paradójicamente condensa el poder propio de un amuleto: nos protege de lo irracional y lo atávico, de nuestras propias raíces «bárbaras», como un poderoso hechizo.

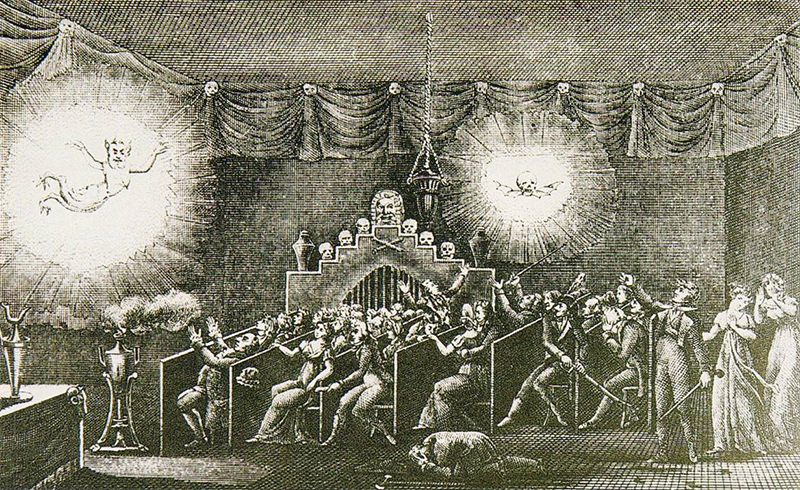

En este periodo de la historia de Occidente, marcado por el establecimiento definitivo de la razón científica y humanista occidental, se supone que la luz se impuso a las sombras de la ignorancia. Sin embargo, en este periodo se desarrollaron algunos fenómenos aparentemente contradictorios, como la aparición del espiritismo moderno y la proliferación de espectáculos de fantasmagorías en Francia, cuna del saber enciclopédico. El relato oficial sobre la construcción de Europa presenta una linealidad espantosamente coherente, que tiene más de ilusión óptica que de verdad histórica. Ilusión óptica que, sin embargo, acabaría determinando y condicionando nuestro conocimiento, porque las ilusiones, como defendemos reiteradamente, no solo son consustanciales a lo real sino también capaces de generar realidades perfectamente tangibles. Veamos un ejemplo.

En su libro sobre los orígenes de la linterna mágica y la fantasmagoría, Max Milner profundiza en la relación entre los avances de la óptica y el auge de la literatura fantástica en la Europa del siglo XIX. Según él, este apogeo fue provocado por los propios avances de la ciencia, que, paradójicamente, fueron aprovechados para crear ilusiones. Dice Milner que este apogeo de lo fantástico se dio como respuesta a una necesidad. Su tesis es simple y certeza: lo imaginario se beneficia del efecto de liberación producido por la adopción de una concepción racional del mundo y, simultáneamente, del vacío afectivo que deja a su paso. El vacío dejado por la pérdida de la creencia en el más allá se llena así con espectáculos fantásticos que antaño nos habrían aterrorizado. Esto es lo que en inglés se denomina «suspension of disbelief»; la puesta entre paréntesis de un descreimiento que, por lo demás, se instala en todos los demás niveles de nuestra existencia. La «suspensión de la incredulidad» depende de que la creencia haya sido previamente desarticulada. Una vez hecho esto, la creencia permanece disponible, recuperable únicamente con ocasión de un acontecimiento «estético» o «ficticio».

Fuente: HistoryExtra.

Así, la pérdida de la creencia sirve para establecer un régimen dialéctico que depende tanto de la incredulidad como de su retorno, intermitente y localizado. La tesis de Max Milner es, como señala Simon During, excesivamente simple, pero nos parece acertada en cuanto al diagnóstico. Cuando la civilización da un salto hacia la razón –reprimiendo las creencias tradicionales– una fiebre por lo irracional se apodera de la cultura popular. En los periodos caracterizados a posteriori como capítulos cruciales de la historia del progreso, los fenómenos fantasmáticos se propagan y viralizan con facilidad, lo que a veces provoca verdaderas hecatombes. Por ejemplo: el nacimiento de los Estados europeos modernos fue también el periodo de máxima intensidad de lo que se conoce como «caza de brujas» y no, como se suele pensar, la oscura Edad Media. De hecho, tal y como Silvia Federici argumenta en Calibán y la bruja, la formación de Europa tal y como la conocemos es indisociable de este fenómeno de exterminio.

Volviendo a la actualidad, es posible afirmar que hay indicios de que la civilización occidental atraviesa un periodo de intensificación de lo fantástico, un periodo en el que tanto la incredulidad como su suspensión se turnan sin control a una velocidad vertiginosa. Como dice Bruno Latour, el modelo crítico contemporáneo, heredero del modelo moderno, permite ser un escéptico antifetichista y un positivista fanático al mismo tiempo. Un amplio abanico de fenómenos culturales asociados a la «magia» y a lo «oculto» contribuye a apoyar la hipótesis de que nos encontramos en un momento de intensificación similar al descrito por Milner, caracterizado por una exageración dicotómica. Sagas literarias, películas, series de televisión e incluso exposiciones de arte contemporáneo nos permiten cartografiar la creciente visibilidad (tan intensa como confusa) de temas, directa o vagamente, asociados a la magia. Pero como parece existir en la cultura occidental un punto ciego en lo que a lo mágico se refiere, este tema a menudo recibe enfoques dudosos.

Existe un bloqueo, una especie de tabú que impide, en algunas culturas más que en otras, un tratamiento de la magia que no esté ligado a la noción de truco mágico o, como mucho, a la de culto «primitivo». Por lo tanto, no solo es necesario detectar la presencia de lo mágico en la cultura occidental contemporánea, sino también las razones por las que estos conocimientos se fragmentaron y cayeron en desgracia, llegando a perder su importancia en el ámbito teórico. Abordar el pensamiento mágico en un contexto académico requiere, por lo tanto, reevaluar genealógicamente la historia de una serie de tradiciones olvidadas, analizando críticamente su proceso de decadencia. Solo entonces podemos empezar a vislumbrar un patrón, una cadena de acontecimientos que relegó el pensamiento mágico a un lugar en el que su legitimidad intelectual era insostenible.

Conviene recordar –como hacen las autoras de Las maravillas y el orden de la naturaleza, Lorraine Daston y Katherine Park– que las «maravillas» que antes habían encantado a príncipes, médicos y otros miembros de las élites europeas pasaron, a partir de cierto momento, a ser consideradas «cultura popular». Con la redefinición del modelo intelectual, que cristalizó durante la Ilustración europea, las maravillas, las rarezas y los misterios pasaron a ser considerados vulgares e indeseables: de mal gusto. La instauración sistemática de esta nueva idea de intelectualidad, desgraciadamente, persiste en la contemporaneidad, pero, al contrario de lo que se suele pensar, no fueron la ciencia y la razón los factores decisivos para acabar con «la cultura de lo maravilloso». Al igual que Daston y Park, Isabelle Stengers señala que el acto de maravillarse nunca fue incompatible con las ciencias (en minúscula y plural), y que la Ciencia (ahora con mayúscula) solo silenció el poder de lo maravilloso cuando se movilizó «en defensa» del orden público, como veremos a continuación.

En un ensayo de Stengers titulado Wondering about Materialism: Diderot’s Egg, la autora juega con el doble sentido del término inglés wonder, que al mismo tiempo significa ‘maravillarse’ y ‘preguntarse’. Siguiendo esta línea, pretendemos aproximarnos al proceso de decadencia de una cultura-naturaleza occidental vinculada a la tradición de la filosofía natural. No pretendemos desenmascarar la historia «oficial» para revelar, así, su verdadero rostro. Lo que se busca aquí es sumar, no deconstruir. El hecho de que estemos acostumbrados a asumir que la ciencia y la razón fueron los factores fundamentales para el desencanto del mundo es extremadamente importante. Esta estructura narrativa ha servido de base para la construcción de todo un espectáculo de fantasmagorías que no puede ser destruido con hechos, puesto que los fantasmas son inmunes a los hechos. Precisamente por esto, en este trabajo no aspiramos a blandir la espada oxidada de la verdad histórica frente a un fantasma que no puede morir (porque ya está muerto); aspiramos a contribuir con la creación de un fantasma menos cruel.

Según Daston y Park, basta un vistazo para darse cuenta de que «La Ciencia» no acabó con la cultura de lo maravilloso. ¿Qué tienen en común, se preguntan las teóricas, la mecánica cartesiana y la anatomía comparada de Harvey, el modelo newtoniano y la óptica kepleriana? La supuesta «Ciencia», al igual que la supuesta «Europa», no poseía –y quizá no posea hoy–unidad. Las fechas, dicen Daston y Park, complican aún más el panorama: los cometas estaban démodés varias décadas antes de que se publicaran y confirmaran los cálculos matemáticos de Edmond Halley; y si la cuestión de la simpatía/antipatía había dejado de ser relevante en los estudios sobre la electricidad no fue porque la «Ciencia» demostrara su inexistencia, sino porque ya se había inscrito este tipo de fenómenos en la esfera del mal gusto. También historiadores especializados como Keith Thomas dedican mucho tiempo a sostener que antes de la aparición de un sistema de pensamiento alternativo, el pensamiento mágico ya había sido enjuiciado y condenado.

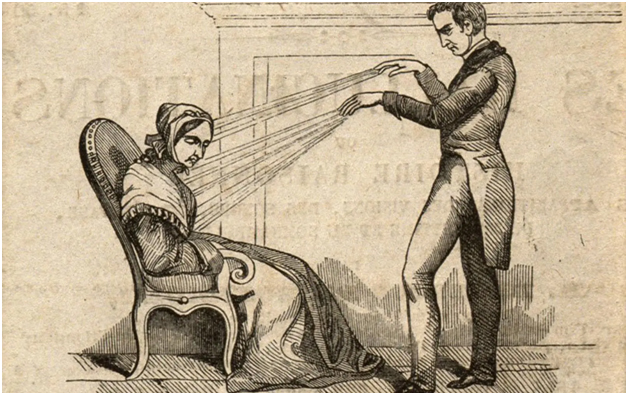

Isabelle Stengers sitúa como acontecimiento decisivo la condena del mesmerismo en Francia, puesto que este fue el momento en el que las autoridades reaccionaron para defenderse de una «plaga» que, como subraya Stengers, no estaba exenta de connotaciones políticas, ya que el fluido magnético que Mesmer «esculpía» y «redistribuía» en sus terapias se interpretaba como una prueba afirmativa de la conexión entre todos los seres humanos (independientemente de su clase, sexo o raza). La comisión científica que derrocó al mesmerismo fue formada por el mismísimo rey (Luis XVI), que a su vez convocó a algunos de los más prestigiosos científicos de la época. Para evaluar la existencia del fluido magnético utilizaron, como no podía ser de otra manera, sus propios métodos y, lógicamente, concluyeron que semejante fluido no existía. Según tal comisión, la causa de que las terapias de Mesmer parecieran tener efectos era la imaginación. La efectividad de este tipo de terapia ni siquiera fue analizada. Estamos, en definitiva, ante una forma muy parcial de empirismo, porque ignoraba lo que realmente se podía ver (los resultados), achacándolo todo a la imaginación. Pero ya Paracelso había proclamado que el magnetismo (en el que se basaba el magnetismo animal de las terapias mesméricas) era inútil si no se involucraba la voluntad y la imaginación. La diferencia es que en la época de Paracelso la imaginación era un complejo aparato ontoepistemológico, y en la época de Mesmer la imaginación ya se había convertido en un «MacGuffin», es decir, en un objeto impenetrable que lo explicaba todo.

Fuente: Qmagnets.

Pero no fue ese tribunal el que puso fin a la cultura de las maravillas: su desarticulación ya venía tomando forma en la comunidad intelectual desde hacía tiempo. Durante el periodo anterior a la Ilustración, generalmente denominado Renacimiento, habían surgido numerosos movimientos sectarios, herederos de los milenaristas. Así, Reforma y Contrarreforma encontraron un programa común en la lucha contra el paganismo. En Inglaterra se demonizó el «entusiasmo», mientras que en Francia se operó en contra de las «supersticiones». El término entusiasmo vino a describir el sentir fanático de los cuáqueros, los anabaptistas y otros grupos que desafiaban la autoridad de la Iglesia y del Estado protestantes (que en Inglaterra son la misma cosa).

El pensamiento mágico también sirvió, dice Simon During, como criterio discriminatorio relacionado con la raza, el género y la clase. El término superstición ya había servido anteriormente para referirse a las prácticas religiosas paganas e idolátricas y, más tarde, a las prácticas demoníacas vinculadas a la brujería, y ahora pasó a referirse a los miedos irracionales de los débiles mentales. La superstición y el entusiasmo provocaban alarma y lástima entre los intelectuales. La «impía trinidad» estaba compuesta por el Entusiasmo (la madre), la Superstición (la hija) y la Imaginación (el espíritu santo). Lo maravilloso servía para manipular al pueblo y hacerlo imprevisible, capaz de cualquier cosa. En este sentido, los ateos, como decía Chevalier de Jaucourt en la Encyclopédie, eran mucho menos peligrosos.

Según During, a partir del siglo XVIII la magia se desvinculó de lo sobrenatural. Hobbes, Locke, Hume y Bacon atacaron desde distintos flancos. El concepto de «razón suficiente» se forjó como criterio contra la amenaza de la superstición. Pero notese que el principio de razón suficiente no se basaba en pruebas científicas, sino en la premisa de que tan solo era aceptable como verdadero lo que era «adecuado». Las creencias vigentes hasta entonces resultaron intelectualmente insatisfactorias (inadecuadas), pero esto no ocurrió porque los «ciudadanos» tuvieran acceso a una serie de datos que les demostraran, científicamente, la ineficacia de la magia. De la misma manera, y como dice Keith Thomas citando al psicoanalista Ernest Jones, el hombre medio de hoy tampoco duda en rechazar las supersticiones, pero generalmente carece de argumentos con los que defender sus posiciones. En este sentido, como señala Spinoza, la razón se parece más a la superstición que al conocimiento.

En resumen, mucho antes de que la «Ciencia» firmara el certificado de defunción del pensamiento mágico, la intelectualidad ya se había embarcado en la misión de encontrar las causas naturales de las conductas entusiasmadas: las predisposiciones melancólicas, la epilepsia y la histeria fueron algunos de los factores mencionados, pero la ganadora fue la imaginación, que se convirtió en un comodín para explicar cualquier fenómeno. Sin más explicaciones, las terapias mesméricas, el magnetismo animal, la hipnosis y otras prácticas similares empezaron a ser desacreditadas por ser fenómenos de la imaginación, como si eso fuera suficiente para zanjar el asunto. El término científico que se adoptó en su momento para explicar tal afección o efecto fue imaginación patológica, cuyo equivalente contemporáneo quizá sea «lo psicosomático», que sirve para poner entre comillas toda una serie de experiencias y dolencias alegando que su origen es «psicológico».

Pero, paradójicamente, los ataques contra la «impía trinidad» estaban motivados por el miedo a los efectos tangibles de la imaginación, capaz de generar monstruos extremadamente reales. Los intelectuales fortalecían sus mentes contra los fantasmas de la imaginación con la ayuda del sistema que llegó a conocerse como «Razón», pero las mujeres, los niños, los ancianos, los dementes, los extranjeros «bárbaros», los pueblos primitivos y las masas casi analfabetas (un grupo ecléctico que desconocía la razón occidental y que, por tanto, llegó a identificarse con la idea del «vulgo») eran blancos fáciles de la imaginación. Esta división que tan convenientemente hace efectiva la oposición entre mágico y razonable, entre lo «bajo» y lo «alto», respectivamente, ha sido señalada por historiadores tan variados como Carlo Ginzburg, Daston y Park o Simon During. La imaginación se convirtió en un anatema social, un síntoma de degradación moral e intelectual que tendría (y sigue teniendo) efectos colaterales en el campo de las artes.